2022/11/30 06:18

リンク: 小鹿田焼の特徴と技法 小鹿田焼の歴史

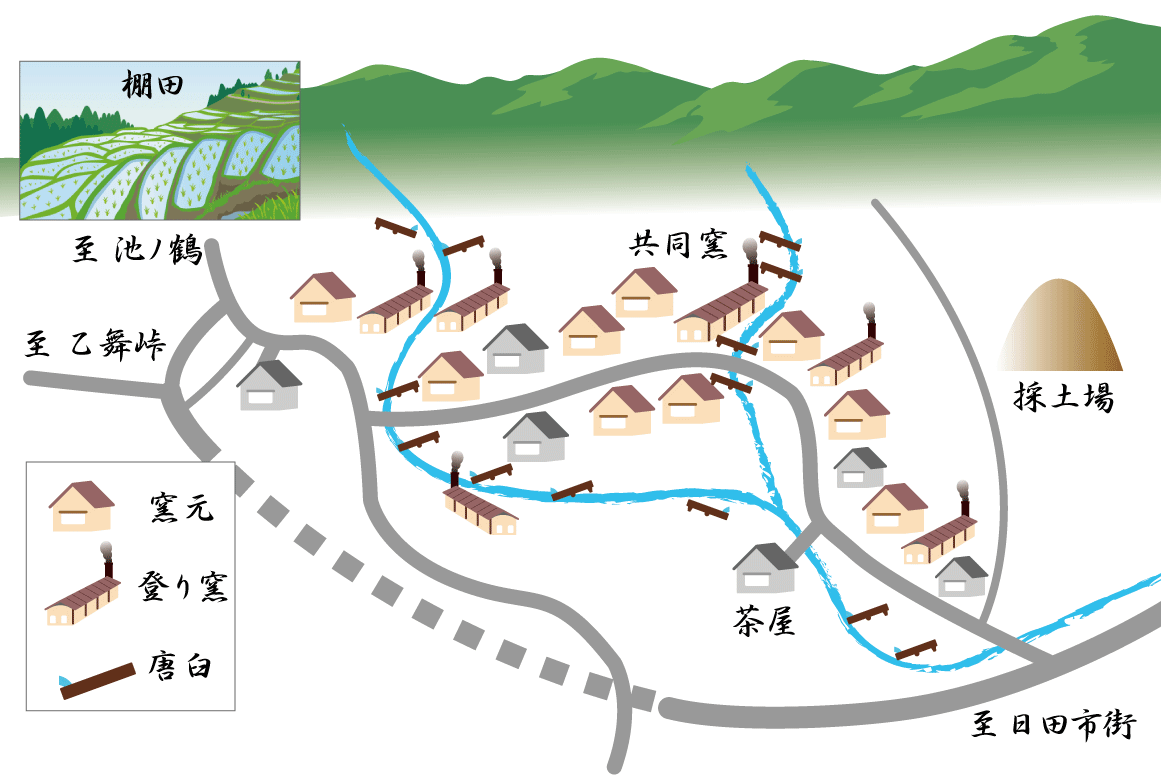

1705年に開窯された小鹿田焼の里「小鹿田皿山」。皿山という呼び名は、皿を作る所、焼き物ができる場所という意味です。正式な住所は大分県日田市源栄(もとえ)町皿山になります。杉の産地として江戸時代に天領地として栄えた水郷の町日田市より、北へ渓谷沿いの道を約16キロ、標高約400m付近まで登っていった小さな谷に里はあります。中央に流れる渓流にそって、約150mの道路の両脇に14件が肩を寄せあう小さな集落です。日本の村の原風景のような、自然に満ちた小さな美しい村です。

「ぎぎぃ~~~い ごっとん!」集落を歩くと渓流の水音に交じって不思議な音があちこちから聞こえてきます。谷川の水を利用して土を砕く唐臼の音です。山あいに響き渡る音に心が癒されます。また、集落には小鹿田焼を焼く大きな登り窯が点在し郷愁を誘います。小鹿田焼を初めて全国に紹介した柳宗悦が、昭和6年に最初に里を訪れたときのことを紀行文にこう記しています。

「峠を降りて村に入れば耳に聞こえるのは水車の響きである。焼き物の土を砕くのである。音の間はいたく長い。大きな受箱が少しの水を待っている。急ぐ用もないのである。待ち遠しく思うのは吾々の心だけと見える。だがこの緩やかな音があってこの窯があるのである。」(日田の皿山)

小鹿田焼の里は、90年以上経った現在でも訪れた人を柳宗悦と同じ体験をさせてくれます。

里では開かれた当時のままに陶器作りを営む生活様式、景観がそのまま残っています。狭い土地を有効に活用するために家屋の周辺に作業場が配置されており、家の前庭には土作りを行う作業場や、陶器の天日干しを行う空間があります。天日干しが行われているときは各窯元の軒先に所狭しと陶器が並べられて風情があります。里を訪れれば陶器を作る過程や技術を見ることができるのです。この伝統的な作陶を行う歴史的な景観がよく残されていることが評価され、2008(平成8)年に皿山地区が「小鹿田焼の里」の名称で、池ノ鶴地区の棚田とともに重要文化的景観として選定されました。

登り窯は江戸時代から伝わる薪を焚いて焼く昔ながらの窯です。その姿は郷愁を誘います。袋と呼ばれる焼成室が山の斜面を利用して階段状に連なり、下から順番に焚いていきます。袋は中でつながっており、火の熱が下から上に登っていくようにできており、陶器を大量に作るのに適しています。集落の中央には数件の窯元が共同で利用する大きな共同窯があり目を引きます。道路に面した場所にあり、里を訪れるタイミングが合えば年に数回の火入れの作業を見ることができます。窯の温度は約1250度。3日間寝ずの番で窯焚きを行います。登り窯を使用する窯場は全国でも少なくなっており、職人が日用品を作るのに使用するのはここだけです。窯を焚いているときは煙突からもくもくと煙が立ち昇ります。排煙がでることが、環境問題からも登り窯の使用が国内で減少していった一因になってるようです。昭和10年に初めて個人窯が築かれるまで共同が窯一基あるだけでした。現在は窯元のうち5軒が個人窯を所有し、4軒が共同窯を使用しています。

小鹿田焼の集落を歩くと土を砕く唐臼の音が響き渡ります。唐臼はししおどしの原理で川の水を利用して土を砕く装置です。太さ約60cm、長さ5m程の丸太の一方の端をくり抜き、渓流から引き込んだ水をため、重みで下がり水が抜け落ちると反対側の杵がドスンと臼を突いて陶土を細かく砕きます。唐臼はかつて九州の多くの窯場で使われていましたが、昭和40年代頃にはほとんど姿を消し、最後迄残ったのが小鹿田焼の窯場です。唐臼は昼夜の区別なく、川の流れによって約10秒~20秒に1回上下し、土を砕きます。唐臼は、窯元1軒で3~4基保有しており、里全体で約40基ほどあり、里を歩くとあちこちの唐臼小屋から音が聞こえてきてきます。ゆっくりながら規則正しいその音が訪れた人に古き良き時代を感じさせ、郷愁を誘います。その音は、環境省の「残したい日本の音風景100選」に平成8年に選ばれています。

参考:「小鹿田焼陶芸館」「小鹿田焼公式パンフレット」「小鹿田焼の里公式パンフレット」「日田の皿山(柳宗悦)」

ショップはこちら

※ 当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします ※